하와이나 본국에서 미주 본토로 온 초기 이민들은 우선 샌프란시스코에 먼저 도착했다. 이곳을 중심으로 일터를 찾아 주로 캘리포니아에 인접한 다른 도시들로 다들 뿔뿔이 흩어져 나갔다. 캘리포니아에서는 주로 농사를 짓거나 과일을 따는 일을 하였다. 북가주에서는 벼농사와 무 농사 등을 지었고 중가주 남가주에서는 주로 과일 농사를 지었다.

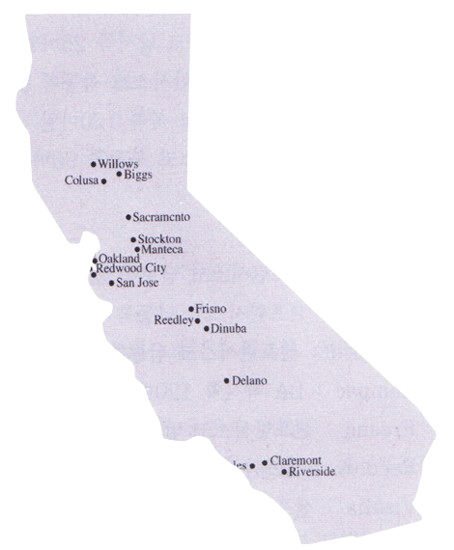

이민초기 한인들이 주로 거주했거나 활동했던 캘리포니아의 도시들은 다음과 같다.

<북가주>

Colusa: 샌프란시스코 북쪽 100마일

Manteca: 샌프란시스코 동쪽 70마일

Marysville: 새크라멘토 북쪽 30마일

Taylorsville: 새크라멘토 북쪽 100마일

Tracy: 샌프란시스코 동쪽 60마일

Turlock: 샌프란시스코 동쪽 100마일

Redwood City: 샌프란시스코 남동쪽 20마일

Sacramento: 샌프란시스코 북동쪽 90마일

Sausalito: 샌프란시스코 북쪽 5마일

Sunnyvale: 샌프란시스코 남동쪽 35마일

Stockton: 샌프란시스코 남서쪽 25마일

Walnut Grove: 샌프란시스코 북동쪽 80마일

Willows: 샌프란시스코 북쪽 120마일

Woodland: 샌프란시스코 북동쪽 90마일<중가주>

Delano: 샌프란시스코 남동쪽 250마일

Dinuba: 샌프란시스코 남동쪽 190마일

Hanford: 샌프란시스코 남동쪽 200마일

Lompac: LA 북서쪽 120마일

Fresno: 샌프란시스코 남동쪽 150마일

Reedley: 샌프란시스코 남동쪽 180마일

Visalia: 샌프란시스코 남동쪽 180마일<남가주>

Claremont: 로스앤젤레스 동쪽 25마일

Santa Ana: 로스앤젤레스 남동쪽 25 마일

Upland: 로스앤젤레스 북서쪽 120마일

Redland: 로스앤젤레스 동쪽 60 마일

Riverside: 로스앤젤레스 동쪽 65마일

리들리와 다뉴바는 샌프란시스코에서 남쪽으로 약 2백마일 떨어진 작은 도시다. 이곳은 로스앤젤레스에서도 북쪽으로 2백마일 떨어진 곳으로 가주(캘리포니아)의 중심에 있어 자연히 중가주라고 부르게 됐다. 이 두 도시의 간격은 6마일로 리들리는 현재 1천218명만이 살고 있지만 초기 이민시기에는 캘리포니아의 주요 과일 농업도시로 상당한 비중을 차지하고 있었다. 다뉴바의 경우는 당시로부터 지금에 이르기까지 과일 농업의 중심지가 되고 있다. 인구도 17만 명에 이르며 35개 이상의 과일 가공농장과 저장고, 포도주 생산업체가 있다.

리들리와 다뉴바는 과일 농장지대로 일 년 내내 일손이 바쁜 곳으로 여름에는 포도와 복숭아 수박 등을 땄고 봄, 가을, 겨울에는 다음해 농사준비로 바쁜 곳이다. 1909년부터 하와이나 샌프란시스코를 거쳐 초기 이민 노동자들이 중가주로 모여들었다. 1919년 조국에서 삼일운동이 발생하자 이 지역의 한국여성애국부인회가 다뉴바에서 1920년부터 매년 3.1절 기념퍼레이드를 다뉴바 메인 L. St.에서 연중행사로 가졌다. 태극기를 높이 들고 걸으며 민족의식을 고취시켰다. 중가주는 초기 이민의 중요한 도시로 당시 신한민보에는 많은 지면을 중가주 지역에 할애하여 보도를 하였다.

프레즈노 캘리포니아 주립대 교수로 있는 차만재 박사의 연구 발표 논문 및 신한민보 그리고 기타 문헌에 나타난 주요한 내용을 요약해 중가주의 이민을 알아보기로 한다.

그들은 매년 3월 1일 다뉴바 메인 L. St.에서 기념퍼레이드를 가졌다.

중가주의 초기 이민 모습

리들리와 다뉴바에 있는 189개의 한인 선조 무덤에는 이름과 연도, 날짜가 한글, 영어 또는 중국어로 표시되어있다.

발견된 묘비 중 가장 빠른 연대는 1906년이다. 리들리와 다뉴바 두 곳의 묘지에서 각각 발견된 것으로 보아 이미 그 이전부터 한인들이 이 지역에 살고 있었던 것으로 추정할 수 있다. 묘비 중에서 가장 늦은 연대는 1994년. 비교적 최근의 묘비이지만, 다들 초기 이민들이 묻힌 곳이다. 차만재 박사는 초기 이민들이 묻힌 무덤의 묘비는 모두 189개라고 밝혔다.

성씨로 구분해 볼 때, 김씨가 59명(31%), 이씨가 30명(16%), 박씨가 17명(9%)이다. 1960년에 10명이 사망해, 한 해를 기준으로 할 때 가장 높은 숫자였으며 60년대인 1960년부터 1969년까지 45명이 사망했다. 평균수명 60내지 70세를 감안하면, 이들은 1920, 1930년대 농장 일을 직업으로 갖고 있었던 사람들로 볼 수 있다.

1938년에는 리들리에 11가족의 한인들이 살았던 기록이 있다.

대부분의 한인 가족은 4명 내지 5명의 자녀를 둔 대가족이었다는 것이, 리들리에 대대로 살아오고 있는 지역주민들의 기억이기도 하다. 또 189명중의 3분의 2가 독신으로 살다가 죽은 것으로 추정된다는 것이다. 이들은 이민 당시 독신이었다가 끝내 배우자를 구하지 못하고 살았던 것으로 보여 진다. 일부 자료에 의하면 한때 리들리에만 단기체류, 이민 2세 등을 포함해 한인 인구가 5백여 명에 육박한 것으로 나타나기도 했는데 농장 등에 일하는 1차 농업에 종사하기보다는 인근 도시 가까이 형성된 과일 가공업 단지 등에서 일한 것으로 보인다.

1940년대를 리들리에서 살았던 한인들의 증언에 따르면, 매해 인근 한인들이 모두 모이는 피크닉이 있었다고 한다. 적어도 1백 명 넘게 모였다고 하니, 당시로선 한인들끼리의 모임 중에서 매우 인기 있고 가장 규모가 큰 행사였던 것으로 보인다.

신문에 남아 있는 중가주의 사회상

◈ 1908. 9.30: 중가주 Fresno에 사는 이재수씨를 환영하였는데 도미 후 5년 동안 그의 활동상을 듣고 모두 감격하였다.

◈ 1916. 8. 31: 복숭아 팩킹 포도 따는 일-“금년 다뉴바 포도는 만 근 10년 이래 처음으로 잘되어 일거리가 많다. 타운 근처에 노동주선소로 오시오.” Weddle Place R. F. D. No Box 90 B Dinuba 노동주선인 김병규

◈ 1917. 6. 14: 다뉴바지방회는 기부금 250원을 모집하여 다뉴바한인국어학교를 설립하고 4일부터 생도 11인을 모집하여 3반을 나누어 국어를 교수한다.

◈ 1917. 9. 6: 다뉴바지방은 포도시기를 위하여 각처 동포가 모였고 중앙 총회장 안창호씨와 지방 총회장 이대위씨가 이곳을 심방한 때 8월 29일 국치일을 당하여 2백여 명의 동포가 모여 대성황을 이루었다.

◈ 1919. 12. 7: 다뉴바에서 이순기 이범영이 주축이 되어 노동사회개진당이 결성되었다. 후에 ‘동무’라는 잡지를 발행하였으며 구미위원부를 후원했다.

◈ 1942. 12. 3: 다뉴바 한인 꽃 자동차-휴전행렬에 일등상

지난 11월 11일은 제1차 구주 전쟁의 휴전일이오 전미 각 도시에서 전시 애국심고취를 위하여 모다 대 행렬을 거행하는 가운데 다뉴바시에서 거행한 행렬에는 한인의 풀롯 ‘미국의 헌법-이것이 전투의 가치’라는 제목으로 아름답게 단장한 꽃 자동차에 수만 명 군중의 대환영 중에 최고 1등 상을 받았으며 이 같은 최고상을 4개년을 계속하여 받았음으로 한인의 선전을 크게 성취하였는데……

◈ 1946. 12. 19: 딜레노 지방회는 12월 9일 박충섭씨 여관에서 년중대회를 열었다.

◈ 1948. 6. 10: 중가주 김형제 상회의 웨어하우스 재건축-“리들리 김형제 상회의 웨어 하우스는 작년 여름에 화재를 당하였고 최근에 다시 건축하여 불원간 낙성식을 거행할 예정이며 일반 친우는 위하여 축하한다더라.”

◈ 1948. 6.17: 중가주 김형제 상회의 재건축 필역-“재미 한인 중 실업가의 일원으로 중가주 리들리에 있는 김형제상회는 큼직한 지대에 패킹하우스를 7만 이상을 들여 건축하여 오든 바 거의 필역이 되어감으로 7월초에 팩킹을 개시할 예정이라 한다.”

경 제

처음에 한인들이 리들리에 도착했을 때 일자리가 그들을 기다리고 있었던 것은 아니어서 다른 민족계와 일자리 경쟁이 심했던 것으로 전해진다. 특히 당시의 사회풍토는 동양인을 무시하는 분위기였다. 더욱이 초기 이민 한인들은 거의 전부가 영어를 못하는 사람들이었다.

자연히 한인들은 말이나 기술이 그리 많이 필요하지 않은 단순한 노동인 농업에 종사하게 됐다. 1920년부터 1930년 사이에 리들리에는 30여 개의 한인소유 노동자 숙소건물이 있었던 것으로 미루어, 농업 종사자들을 중심으로 한 관련 자영업에 한인들이 진출한 것으로 여겨진다. 또 기록에는 당시 다뉴바엔 호텔 3개가 한인들의 소유였다는 것이다.

농장에서 하는 일은 대개 계약직이었다. 농사일이 있는 동안 고용기간을 정하고 일을 하였는데 시간당 임금이 25센트 정도였다. 당시 한 달 생활비는 10달러에서 15달러. 요즘의 기준처럼 8시간으로 계산하면 하루 수입이 2달러였다. 일은 힘들었지만 극심한 생활고에 시달릴 정도는 아니었다고 보겠다. 2차 세계 대전이 터지고 미국이 전쟁에 참여하면서 한달 생활비가 25달러 이상으로 껑충 뛰기도 했다.

그런가하면 한인 노동자들과 고용주간의 분쟁도 일어나곤 했다. 당시의 일간지 ‘더 다뉴바 센티널’은 1910년 8월 25일에 발생한 사건을 ‘한인 얻어 맞다’라는 제목으로 보도했다. 그 내용은 “Y.S.Kim 이라는 한인과 고용주 J. T. Godman 사이에 임금문제로 설전이 있었다. 김씨가 Godman에게 욕을 하자 갓맨은 김씨의 머리에 농기구를 던졌다”는 것이었다. 이 사건은 법정소송으로 번져 지역사회에 반향을 일으켰다.

리들리, 다뉴바의 초기 이민 경제를 얘기하면서 김형순과 김호는 절대 빼 놓을 수 없는 큰 사업가들이다. 이들은 ‘김형제 상회(The Kim Brothers Company)’라는 상호의 회사를 만들어 과수원, 묘목사업, 식물포장사업을 했다. 특히 털 없는 복숭아 ‘넥타린’의 특허를 획득해 엄청난 수입을 올렸다. 당시 두 사람의 부를 정확하게 가늠하기는 어렵지만 이미 50년대에 백만장자로 이름이 났다고 한다.

김형제 상회에서 일하는 사람은 2백여 명이었으며 과일수확기에는 일하는 사람의 수가 2배 이상 늘어났다. 또 이 두 사람은 일하는 사람들 중 숙소가 없는 사람들에게 숙소를 제공했다.

한편 학생신분으로 공부하면서 이 회사에서 일한 김영중과 송철은 ‘The K&S Jobber’ 라는 도매상을 차려, 김형제 농장에서 나는 과일을 소매상에게 연결하는 사업을 펼쳤다. 이들은 이 사업으로 성공했으나 김영중은 동부 하바드 대학으로 공부하러 떠났다. 송철은 계속해 사업에 매진하여 ‘송스 포장회사(Song’s Packing Company)’로 이름을 바꾸게 되는데, 그의 세 아들이 아버지의 사업을 이어받아 지금까지 같은 이름으로 해 내려오고 있다.

이 두 회사가 리들리와 다뉴바 한인사회의 주요한 경제 원동력이 된 것은 두말할 필요가 없다. 뿐 아니라 송철은 동지회를 지지해 이승만을 도와서 독립운동을 도왔고 김호와 김형순은 국민회를 도와 독립운동을 지원했다.

또 김호는 김원용을 재정적으로 도와 ‘재미 한인 50년 사’를 쓰게 했다. 1959년 리들리에서 출판된 이 책(513페이지)은, 가격으로 따질 수 없는 참으로 중요한 재미 한인 역사 기록이다. 만일 김호 같은 재력가가 이런 일에 관심을 두지 않았다면, 우리 초기 이민의 소중한 역사적 사실이 영원히 가려졌을 것이다.

김형제 상회가 소문이 나자 1950년대와 1960년대에는 미전역에서 한인학생들이 몰려들어 일하기를 원했다. 김형제 상회는 1962년에는 한인학생들을 위한 장학재단을 만들어 경제적으로 어렵고 우수한 학생들을 뒷바라지하기도 했다.

당시 한인들의 사회적 활동의 중심지는 교회였다. 교회는 교인들 뿐 아니라 일반 한인들의 생일 파티, 결혼식, 장례식 등 거의 대부분 모임의 장소, 그리고 한인사회의 주축이었다.

1919년 12월 14일에는 지역 한인들을 통괄적으로 포함시키는 한인회 성격의 모임이 발족됐는데 초대 회장에 조소앙이 선출됐으며 가장 회원이 많았을 때는 3백50여명에 이르렀다고 한다. 이 모임은 1923년 해산되지만 한때 ‘동지’라는 회보성 잡지를 발간했다.

1919년 조국에서 삼일운동이 발생하자, 이 지역의 한국여성애국부인회가 다뉴바 시에서 태극기를 높이 들고 매년 3.1절 기념식을 가졌다. 그런가하면 항일운동의 하나로 일본 간장 안 먹기 운동을 시작해 미주 전역의 한인사회로 이를 확산시키기도 했다.

한국인 언론에 비친 경제활동

◈ 1913. 7.18: 다뉴바 포도 따기 호황/동포 수백 명에게 민찬호 목사가 밭에 와서 전도. 다뉴바에서 복숭아는 7월 20일경에 따고 포도는 8월 15일경에 딸 터이니 이전에 강병림씨가 유하던 곳이니 원근 간에 노동을 하러 오시는 동포는 찾아오라. – 여관주인 림성택의 광고

◈ 1916. 8. 31: 복숭아 팩킹 포도 따는 일-금년 다뉴바 포도는 근 10년 이래 처음으로 잘되어 일거리가 많다. 타운 근처에 노동주선소로 오시오. – Weddle Place R. F. D. No Box 90 B Dinuba 노동 주선인 김병규

◈ 1942. 2. 12: 김용호가 다뉴바 포도농장 가지치기 일할 사람을 구하다

◈ 1946.11. 21: 딜라노에 재류하는 한시대씨 동부인의 4자 유창군은 최근 그 동창생 백인 청년 한사람과 같이 메인 St.에 런치 겸 아이스크림 ‘풀방’을 신개업 하였는데 상당히 고객이 많고 전도가 매우 유망하다더라. 딜라노 통신

◈ 1948. 6. 10: 중가주 김형제 상회의 웨어하우스 재건축

리들리 김형제 상회의 웨어 하우스는 작년 여름에 화재를 당하였고 최근에 다시 건축하여 불원간 낙성식을 거행할 예정이며 일반 친우는 위하여 축하한다더라.

◈1948. 6. 17: 중가주 김형제 상회의 재건축 필역

재미한인 중 실업가의 일원으로 중가주 리들리에 있는 김형제상회는 큼직한 지대에 패킹하우스를 7만 이상을 들여 건축하여 오든 바 거의 필역이 되어감으로 7월초에 팩킹을 개시할 예정이라 한다.

중가주의 사업체

식물건제 회사

1920년 9월20일 리들리에서 김호, 오충국, 김탁, 안상학, 김일환, 송헌주, 전성용의 발기로 회사를 조직하였다. 자본금 총액을 2만 달러로 정하고 매주 1백 달러씩 2백 주를 모집하였으며 각종 채소와 과실을 건제해 판매하는 사업이었다.

김형제 상회(Charles & Harry Kim)

1921년에 김호(Charles Kim)와 김형순(Harry Kim)이 세운 회사다. 이들은 농촌생활을 위해 리들리 지방에 자리를 잡은 사업가들로 농산물 운송과 중간 도매상을 하는 한편 주택정원의 묘목상까지 겸하였다. 넥타린 복숭아를 개발해 특허품을 미국 전역에 판매했다.

‘리 그랜드’와 ‘썬 그랜드’라는 브랜드 네임으로 크게 인기를 끌어 많은 수익을 올렸다. 김형제 상회는 6곳에 5백여 에이커와 40만 달러의 과일 포장 시설, 10만 달러의 묘목상 시설을 갖췄던 것으로 알려졌다. 당시 매년 수입이 1백만 달러를 초과했다니 초기 한인의 가장 성공한 사업 중 하나로 꼽을 수 있다.

한형제 상회

딜라노 지방에 한시대가 4백 에이커의 포도농사를 짓는 농장을 가지고 회사를 조직하였다. 자식들이 같이 농업에 관심을 가져 한때 자산이 48만 달러에 이르렀다.

중가주의 교회

Dinuba(다뉴바)한인 장로교회(1912-1958)

1930년 2월 다뉴바 교인들

1912년 9월 다뉴바 지역의 한인들이 장로교회 선교부에 연락을 취하자 노회에서는 라플린 목사를 파견하여 한인 미션을 설립하고 이치완 전도사의 인도로 예배를 시작한 것이 그 시초였다.

다뉴바 한인 장로교회는 리들리 한인 장로교회와 더불어 1910년대부터 1950년대 후반까지 포도와 복숭아를 따며 살던 한인 농장 노동자들이 마음을 붙이고 사는 정신적 고향과도 같은 곳이었다.

몸은 노동으로 지쳐 있어도 교회에 오면 그들은 위로를 받았다. 나라 잃은 슬픔을 곱씹으며 살던 사람들이 주일에 만나 서로 위로하고 격려하던 곳이다. 이들은 고된 노동으로 번 돈 중에서 일부를 떼 내어 기꺼이 독립금과 국민회 의무금으로 냈으며, 2세들의 한글교육에도 적극적이었다.

일 년 중 여름과 가을에는 포도, 복숭아, 수박을 따는 일로 바쁘고 나머지 계절엔 심고, 가꾸고, 다음 수확준비에 쉴 틈이 없었다. 1909년부터 한인들이 하와이나 상항을 거쳐 이곳에 왔는데, 상당수의 사람들은 고단한 노동이 끝나면 나라를 잃은 서러움을 되새기며 폭음을 하는가 하면, 재미로 시작한 노름판이 점점 커지기도 했다.

이를 걱정한 다뉴바 지역의 한인들은 교회의 필요성에 공감, 미 북장로교의 도움을 받아 교회를 세우게 된 것이다. 또 그 해 8월5일 이곳에서는 역사적인 ‘대한여자애국단’이 출범했다. 1912년 10월15일에는 오우가에 땅을 사서 예배당을 건축하여 12월23일에 이르러 헌당식을 가졌다.

1913년 8월22일부터는 일주일간 부흥회를 가졌는데 1백여 명씩 집회에 모이는 성황을 이루었던 것으로 전해진다. 1917년 3월8일에는 목사실을 별도로 건축하는 등 교회는 체제를 잡아가며 발전을 계속한다. 1918년 3월 2일에 다뉴바의 여성단체인 신한부인회가 결성되었다. 1920년 2월 25일에는 더 이상 ‘미션’이라 하지 않고 장로교회로 승격되어 한인들이 정식적인 교회를 가진 셈이 됐다.

1920년부터는 다뉴바 주요 거리인 L가에서 3.1 독립만세 기념 퍼레이드를 매년 열고 민족의식을 고취해 나갔다. 교회에는 한때 리들리 지역 노동자들도 와서 예배를 보는 등 교인수가 증가했으나 1950년대에 이르면서 이곳의 한인들이 대부분 다른 지방으로 이주, 교회 유지가 곤란하게 되었다.

교회는 1958년 2월4일에 문을 닫고 말았는데 교인수가 많던 때는 1백 50명이고 적던 때는 15명에 불과했다. 지금은 그 자리에 다뉴바 경찰국 건물이 들어서 있다. 역대 교역자는 이치완, 홍치범

전도사, 라플린, 한승권, 송병순, 이살음, 구왕도, 김형태, 김형일, 최중섭 목사 등이다. 포도와 복숭아를 주업으로 하던 한인 노동자들에게 정신적 고향과도 같던 다뉴바 한인 장로교회는 1912년부터 1958년까지 존속했다.

Reedley(리들리) 한인장로교회

1919년 2월 리들리 지방에 한인 거주자들이 늘어감에 따라 생긴 교회다. 정확한 주소는 1408 1/2 J St. 으로 14th St.과 이 만나는 곳이다. 한인들이 전성용의 주택을 예배처소로 정하고 남 감리교 순행전도사 임정구를 청하여 예배하다가 김형제 상회의 가옥을 얻어 예배당으로 사용했다.

1920년대에는 4, 5백여 명의 한인들이 다뉴바와 리들리에 거주하자 남 감리교 선교부는 1922년 3월26일 그 동안 모이던 한인들의 예배 모임을 한인감리교회를 승격시켜 출범시켰다. 그런데 1936년6월 한국 내 감리교회에서 신사참배가 문제되면서 급기야는 리들리 감리교회까지 이 영향이 파급됐다. 중가주 지역 한인들은 당시 일본간장 안 먹기 운동을 벌이고 애국 독립 성금을 열성적으로 보내고 있던 바치고 있던 때였다. 교인들은 본국에서 신사참배를 수용한 감리교회에 분노, 감리교단에서 탈퇴를 결의하게 된다.

교회는 감리교단에서 장로교단으로 이적하고 리들리 한인장로교회로 이름을 바꾸었다. 1938년 10월에는 교인의 수가 50여명에 달하게 되자 제대로 된 예배당이 필요하게 되었다. 김호, 김형순씨가 J St. 에 교회를 건축할 만한 대지를 기부하고 교인들이 십시일반으로 헌금을 모아 자체 건물의 교회를 세웠다.

교회 내에는 ‘고려학교’도 설립해 한글, 한국전통무용 등 2세 민족교육을 실시하고 이민의 정착을 도왔다. 또 교회는 그 앞에 농민숙소를 지어 어려운 한인을 도왔다. 교인수가 많을 때는 60여명이고 적을 때는 22명 정도였다.

포도, 복숭아, 오렌지, 사과, 자두, 수박 등을 재배하는 농장지대였던 이곳은 교인의 대부분이 농장에서 근무하는 노동자들이었다. 그럼에도 조국 독립운동에는 그 어느 곳 이상으로 열성을 보였는데, 항상 이런 일의 중심에 교회가 위치했다. 어린이 교육 장소, 결혼식 등 한인들의 만남의 장소로 구심점 역할을 톡톡히 해냈다.

교회 건축을 끝내고 1939년 3월1일에 가진 헌당식에는 장로교 본부 총무 페인 박사를 초청 하고 1939년 4월16일에는 샌호킨 노회에 정식 가입, 미 장로교 소속으로 첫발을 디딘다. 6월7일에는 한인장로교회 설립의 예식을 갖고 리들리 한인장로교회라는 간판을 붙이기도 하였다. 김형제 상회의 재정적 도움이 교회발전에 큰 도움을 주었다. 역대 교역자는 권종흡, 마준흥 전도사, 임정구, 한석원, 송헌영, 리살음, 윤병구, 리기준, 김종성, 김형일, 최중섭이 목사로 수고했다.

한편 다뉴바 장로교회와 리들리 한인장로교회는 조국 광복을 위해 뜻을 같이 했으나 해방 후에는 대립의식이 싹트기 시작했다. 다뉴바 지역엔 이승만을 지지하는 동지회 사람이 많았고 리들리에는 도산을 지지하는 국민회 사람이 주축이 되어있었기 때문이다. 정치적, 사상적인 차이가 심한 반목의 골을 만들어 놓은 것이다.

1952년 12월 리들리 한인장로교회는 교회부지에 사택까지 신축한 상태에서 한인들의 이주로 교인이 줄어 폐하고 말았다. 교회당 건물은 그대로 있으나 현재는 타민족 교회가 사용하고 있다. 1919년 2월에 창립된 이 교회는 1938년 10월 김호, 김형순이 J St.에 대지를 기부하고 교인들이 십시일반 모아 자체건물을 소유하게 됐다.

Delano(딜라노)한인 감리교회

1930년 2월10일 딜라노 한인들은 한석원 목사를 초빙해 첫 예배를 드렸다. 그 후 감리교회 선교부와 접촉을 가진 끝에 그해 6월13일 감리사 데이비드의 주례로 교회를 설립하였다. 1936년 3월5일 김탁 목사가 선임된 후에는 문 닫은 스탁톤 교회 건물을 5백 달러에 기부 받았다. 또 교인들은 헌금을 모아 예배당 등을 신설 또는 보수하고 그해 9월6일 헌당식을 가졌다.

1954년 10월1일에 예배당을 클린톤 St.으로 이주하여 교회의 규모를 줄였으나 한인수가 급격히 줄면서 1958년 6월에 문 닫았다. 교인수가 많을 때는 70여명이었고 적을 때는 10여명에 불과했다고 전해진다.

역대 교역자는 한석원, 김탁, 이기준, 김형일, 김하태 목사.

피아블로 한인감리교

1917년 9월10일 피아블로 지역에 거주하던 한인들이 감리교 미숀을 설립하고 기숙사 안에 예배당을 설치하였다. 우홍태 전도사가 시무 하다가 2년만에 폐지하였다

롬폭(Lumpoc)장로교회(1907-1918)

1913년 2월27일에 롬폭 지방 거주 한인들이 김성오의 농장 캠프 안에 예배당을 설립했다. 노회에서 라플린 목사를 파견하여 한인미션을 설립했다. 민찬호 전도사가 부임해 5년 동안 예배를 계속하다가 폐지됐다.

중가주의 학교

◈ 리들리-1927년 9월10일에 해동국어학교를 설립하고 국어를 가르쳤다.

◈ 다뉴바-1928년 4월8일에 고려학원을 설립하였다.

◈ 딜라노-1930년 7월14일에 태극학교를 설립하였다.

◈ 달라노-1946년 6월6일자 신한민보에 따르면, 딜라노 소학교에서 5월28일 열린 방학예식에는 98명 학생 중에 5명의 한인 학생이 있었다. 그 중에 김탁 목사의 딸 문희양(13)과 김석준씨의 딸 제넷양(14)이 우수학생 연사로 뽑혀 졸업생 연설을 해 천 여명 청중의 칭찬을 받았고 이 신문은 전했다.

◈1917. 6. 14: 다뉴바 지방회는 기부금 250원을 모집하여 다뉴바 한인국어학교를 설립하고 4일부터 생도 11인을 모집하여 3반을 나누어 국어를 교수한다.

◈1917. 9. 6: 다뉴바 지방은 포도시기를 위하여 각처 동포가 모였고 중앙 총회장 안창호씨와 지방 총회장 이대위씨가 이곳을 심방한 때 8월 29일 국치일을 당하여 2백여 명의 동포가 모여 대성황을 이루었다.

◈ 1918. 8. 18 한인학생친우회가 다뉴바에서 결성되었다.

◈ 1942년 학교 졸업생: 루터 한, 피터 김, 주니어 오, 중가주 딜나노 고등학교 졸업. 글로리아 백, 중가주 베이커스 필드 주니어 칼리지 졸업

Leave a Reply